Содержание

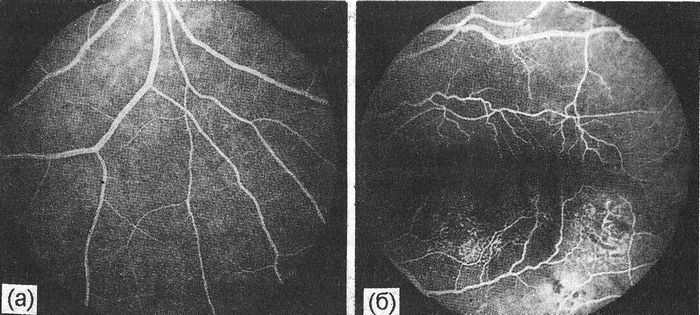

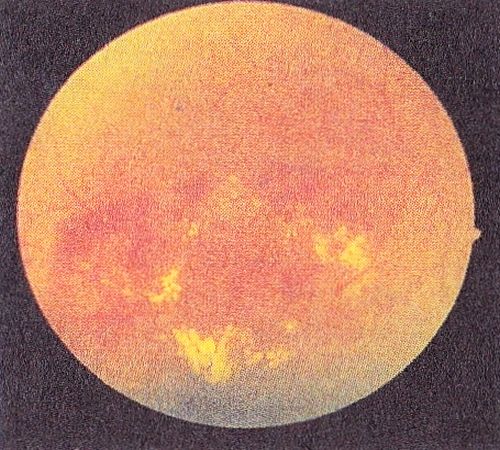

Клинические симптомы диабетической ретинопатии имеются примерно у 10% больных диабетом. Однако какую-то ее степень можно обнаружить более чем у 80% получающих инсулин больных. Флюоресцентная ангиография, выявляющая участки измененной проницаемости и дезорганизации сосудов, нередко позволяет увидеть резкие нарушения кровообращения. Поэтому сетчатка служит очень удобным местом, в котором по состоянию микроциркуляции можно оценить наличие структурной и функциональной микроангиопатии (рисунок ниже).

Типы

Диабетическую ретинопатию обычно разделяют на два типа:

- непролиферативную (базальную),

- пролиферативную.

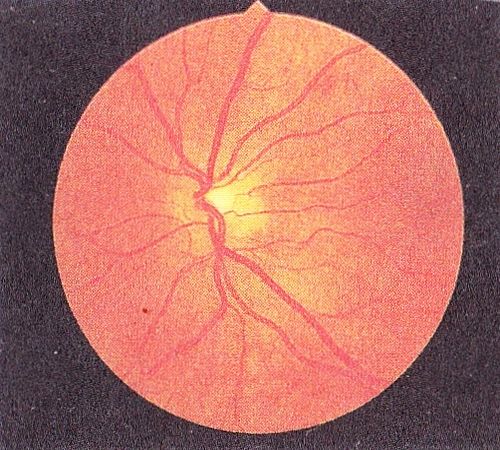

Непролиферативная диабетическая ретинопатия

При непролиферативной диабетической ретинопатии в сетчатке обнаруживаются точечные и пятнистые кровоизлияния, а также участки экссудации (часть которых на самом деле представляет собой ишемические очаги).

Если в патологический процесс не вовлекается желтое пятно, то зрительная функция остается неизменной. Примерно в 20% таких случаев непролиферативная диабетическая ретинопатия переходит в пролиферативную.

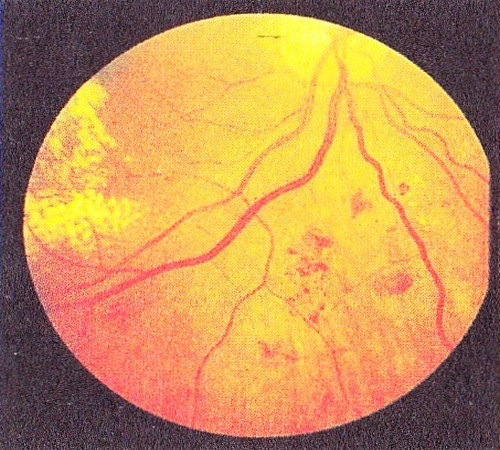

Пролиферативная диабетическая ретинопатия

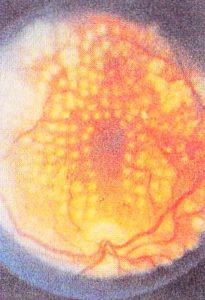

В данном случае речь идет о новообразовании сосудов сетчатки, которое представляет собой реакцию на ишемию.

Некоторые офтальмологи выделяют препролиферативную стадию, проявляющуюся нарушением микрососудистого ложа сетчатки.

В отсутствие лечения эта форма ретинопатии за 5-летний срок завершается слепотой примерно в 50% случаев.

Другие типы

Иногда диабетическая ретинопатия приобретает и иные формы. Кровоизлияния и экссудаты в области желтого пятна носят название макулопатии. Такая локализация нарушений часто обусловливает потерю центрального зрения. Активная диабетическая ретинопатия может сопровождаться и отеком макулы, который иногда является явным следствием острой или длительной гипергликемии.

Лечение

При нарушении зрения, связанном со значительным кровоизлиянием в стекловидное тело, иногда производят витрэктомию.

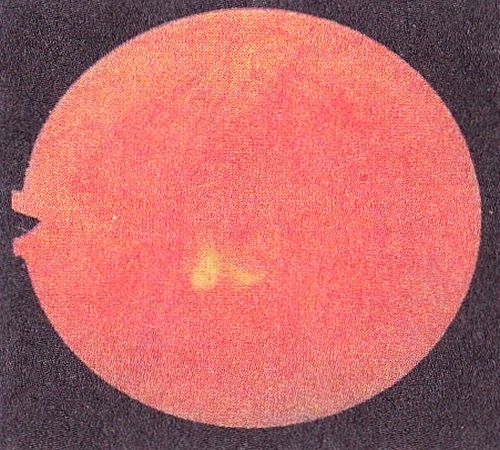

Глазные осложнения, не связанные с микроангиопатией

Катаракта при диабете встречается чаще и, по-видимому, прогрессирует быстрее, чем у лиц без диабета. Это, почти наверняка, связано с альдозоредуктазным путем метаболизма глюкозы: в эксперименте применение ингибиторов альдозоредуктазы (снижающих образование токсичного для белков хрусталика сорбитола) задерживает развитие катаракты. Иногда наблюдаются также воспаление зрительного нерва и новообразование сосудов в радужной оболочке (рубеоз радужки).